कृपा

[kṛpā]

feminine - 思いやり、優しさ、深い共感

== कृपा [kṛpā] - クリパー が使われている文献 ==

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ।

kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdannidamabravīt |

バガヴァッドギーター1章28節

”とても深い(parayā)人々を思いやる心に(kṛpayā)打ち響かれた(।āviṣṭaḥ)

アルジュナは、とても悲しくなりながら(viṣīdan)言いました。(idamabravīt)”

この詩のバックグラウンド

バガヴァッドギーター1章のこの部分は、

マハーバーラタ戦争が今まさに始まろうとしている時、

主人公であり、正義を通すために戦うパーンダヴァ軍のトップであるアルジュナが、

戦車を止めて戦場を見渡した時、

そこには自分の愛する家族、先生、友人、親戚達が両軍に配置され、

これから愛する者同士で殺し合いをしなければならないという、

想像を絶する境遇に置かれている現実を目の当たりにした時の一節です。

勇敢なアルジュナが、真っ青になって愕然とし、

意識朦朧としている様子を

クリシュナに伝えるところです。

アルジュナは「クシャットリア」という、王家に属している身分で、

国を統治したり、民衆のために戦ったり、勧善懲悪の為に尽くすのが、

与えられた役目です。

バガヴァッド・ギーターとは?

ここで、バガヴァッド・ギーターの説明を。。

バガヴァッド・ギーターはマハーバーラタという壮大な叙事詩の中に収められている、

18章、700節からなる小さなセクションです。

なぜこの部分だけクローズアップされて特別に扱われているかというと、

1.ブランマの知識

2.それを知るための成長した心を造る方法=ヨーガ(YOGA,ヨガ)

が凝縮して、バガヴァーン・クリシュナによって直接教えられているからです。

バガヴァッド・ギーターが始まる前の、マハーバーラタの話の中でも、

クリシュナもアルジュナも登場しますが、彼が教え始めるのは、

バガヴァッド・ギーターの2章からです。

2章で初めて、アルジュナが生まれて初めて、幼馴染のクリシュナに教えを請うのです。

|

マハーバーラタ戦争が今まさに始まろうとしている時、

アルジュナが人間の根本的な問題に気付き、

クリシュナに教えを請います。 |

教えを請われて初めて、उपदेशः [upadeśaḥ] ティーチング(教え)が始まるのです。

この教えは、頼んでもいない人に、教えるものではないからです。

アルジュナが「教えてください」と言い出すには、バックグランドがあります。

マハーバーラタの以前の部分で、この戦争に至るまでの、

何世代も前からのバックグランドが描かれています。

マハーバーラタ戦争に至るまでのあらすじ

あらすじをまとめると、、、

クルという王国は跡継ぎを必要としていました。

武力に秀でて、品行も正しく、なにより正義とは何かを体現している、

パーンダヴァと呼ばれる王子5人兄弟が、疑いのない候補でした。

才能に長け、皆から愛され、皆を愛しているパーンダヴァ達を、

彼らのいとこであるドゥリヨーダナは、ひどく嫉妬していました。

ドゥリヨーダナと99人の兄弟は、嫉妬に駆られるままに、

非合法的、非道徳的、暴力的な手段で、

パーンダヴァ達の破壊を、事あるごとに試みてきました。

身内の中での争いを好まないパーンダヴァ5人兄弟は、

ドゥリヨーダナ達の悪行に目をつむって甘んじている間、

事態は悪化する一方でした。

身内同士での戦争を避ける為に、数々の侮辱を受け入れ続けたれども、

ドゥリヨーダナの悪行は度を過ぎ、これ以上放置すると、

社会全体が無秩序になるというところまでになり、

パーンダヴァ達が、ドゥリヨーダナ達と戦争をする他ならない状況になりました。

正義という秩序を守るのが、クシャットリアであるパーンダヴァ達の義務だからです。

アルジュナの葛藤

しかし、両軍とも身内ばかりです。

しかも、ドゥリヨーダナは卑怯な手で、パーンダヴァ達に関係の深い人々に、

恩を着せて、自分の軍で戦うように囲っていました。

これが、マハーバーラタで伝えられているバックグランドです。

そして、バガヴァッド・ギーターの1章では、

両軍の中に、親しく愛しく尊敬する人々ばかりを見つけている、

凄まじい痛みと葛藤に襲われたアルジュナの心境が描かれています。

「正義の為と言っても、お世話になった人や身内を殺すなんて事は出来無い。

戦争に勝って王国を手に入れたところで、全ては自分が殺した親戚の血で染まっている。

自分は何も欲しいものは無いのだから、このままリシケシにでも言って、

サドゥーになって、乞食をしながら暮らしたほうがいい。」

と言い出します。

伝統的正しいヴェーダーンタの教えの必要性

1.アルジュナは家族に執着しているのか?

最近のヴェーダーンタでは、アルジュナの壮絶な心境を、

「家族に対するアタッチメント」

と軽く言ってのけますが、それはとっても危険です。

身内を陥れて殺すことを躊躇しないドゥリヨーダナの方が、

「家族に対するアタッチメント」がなくて、よりスピリチュアル♪といった、

とんでもない論議に展開してしまいます。

スビリチュアル=家族や社会生活を大切にしない

というとんでもない勘違いが罷り通っています。これは絶対に間違っています。

ヴェーダーンタは、伝統的に、本当にちゃんとした教え方がされなければ、

とても、とても危険なので、気をつけましょう。

アルジュナがこの状況で苦しんでいるのは、

彼の精神的豊かさの表れの他なりません。

それが、バガヴァッド・ギーターの詩節のながで、

「कृपा [kṛpā] - クリパー」という言葉で表されているのです。

身内を殺したくないと思うのは、人間として当然のことです。

究極的な立場に追い詰められても、人間性を失わないでいられるのは、

彼が「कृपा [kṛpā] - クリパー」を持っている証拠です。

だからこそ、この状況で、人間として最も基本的な疑問にぶつかるのです。

「自分は何の為に生きているのか?」

「何が人間にとって真実の意味で良いことのなのか?」

そして、それにクリシュナが答えるのです。

伝統的正しいヴェーダーンタの教えの必要性

2.クリシュナは、戦争をけしかけているのか?

これもよくある解釈です。

「インド国民に、パキスタンに対しての戦闘意識を植え付けるために、

ギーターが教えられている」

といった、いかにもキリスト教宣教師が吹聴したような、

トンチンカンな噂が横行していると聞きます。

人間にとって最も大事で根本的な価値は、

「अहिंसा [ahiṃsā]

アヒムサー(非暴力)」である、

とう教えが、バガヴァッド・ギーターの中で何回も出てきます。

ギーターのメッセージは、戦うことそのものではありません。

バガヴァッド・ギーターのメッセージは、

「人は誰でも、その人に与えられた義務を遂行することによって、

人間として成長出来る。家庭や社会の役割を果たす事が、ヨーガなのだ」

ということです。

クリシュナは、教えを請われる前の冒頭に、

「まぁ、つべこべ言わずに、戦いな」と助言します。

この部分は、バガヴァッド・ギーターの教えの部分ではありません。

まだバックグラウンドの部分です。

そのあと、アルジュナに、人間の基本的な問題への答えを教えるように請われてからは、

けしかけたり、助言したりは、一切しません。

クリシュナは、教え出すのです。

全ての人間のみならず、全ての生き物が探している、本当のもの。

本人達は気付いていないけど、全人類が、それとは知らずに、

追いかけ続けている、その本当のもの。

私達は、本当は何が欲しくて、毎日汗をかいたり、苦労したり、

泣いたり、笑ったりしながら、一生掛けて駆けずり回っているのか?

その答えをクリシュナは教えます。

そして、その答えを理解するには、理解する為の「心」が必要です。

「心」が、理解出来るくらいに成長していなければ、

答えを聞かされても、馬に念仏です。

その成長した「心」を育てる為にはどうしたらいいのか?

その方法が「ヨーガ」として、バガヴァッド・ギーターの中で教えられています。

心を成長させるものは、全てヨーガです。

結婚生活も、子育ても、社会貢献も、その人の理解と心がけで、

全て大事なヨーガになるのです。

どんな役割も、それぞれの人に、運命と言う名のもとに与えられています。

役割には、自然と義務が付随します。

これが宇宙の在り方なのです。

役割に与えられた義務を果たす事は、宇宙の秩序と調和する事です。

その人の行動や在り方の全てが、宇宙と調和するようになったとき、

「私が宇宙だ」と言えるぐらい、心の大きな人間に成長しているのです。

それらを何度も繰り返してしっかり教えた後、18章でクリシュナはアルジュナに言います。

「教えるべきことは教えたから、あとは、自分のしたいようにしなさい。」

伝統的正しいヴェーダーンタの教えの必要性

3.義務とはいえ、家族内の戦争で殺し合いをするのは、極端すぎ?

もちろんそうです。

与えられた役割の義務を果たす事がヨーガなら、

役割が母親で、義務がお弁当を作ること、でも良いのです。

しかし、あまり地味な設定では、

全世界、全時代の人々の心を揺さぶる超大作ドラマになりえません。

そして、「お弁当作るぐらいなら出来るけど、朝5時起きはいや」とかいった、

否定できる可能性を残さない為に、

人間として、一番究極に辛い行為が取り上げられているのです。

これを、「प्रथम-मल्ल-न्यायः [prathama-malla-nyāyaḥ](プラタマ・マッラ・ニャーヤ)」と言います。

直訳すると、「レスリング・チャンピオンの例え」です。

今年のチャンピオンを決めるには、今年のトーナメントで勝ち残ったチャンピオンと、

去年のチャンピオンを戦わせればOK。という例えです。

上にも述べたように、ギーターの教えるヨーガの、

根本的価値を支えているベースは「アヒムサー(非暴力)」です。

この言葉がギーターの中に何度も出てきます。

バガヴァッド・ギーターのメッセージは、戦う事そのものにはありません。

全ての人の置かれた立場に対応出来るように、最も極端な義務を使って教えているのです。

伝統的正しいヴェーダーンタの教えの必要性

4.伝統的教えを知らなければ、大学教授であってもトンチンカンな解釈しか出来無い。

ヴェーダーンタ、ウパニシャッド、バガヴァッドギーター、そしてヴェーダ全般、

その他の文献の理解には、伝統的教授法というのがあります。

はっきり申し上げますが、インドでも、日本でも、

大学などの機関には、伝統的教授法はありません。

あるとすれば、間違った解釈の教授法が伝統になっているだけです。

いくらサンスクリットの文法に精通していたとしても、

これらの文献は文面をたどるだけでは理解出来るようには出来ていません。

私はインドで、ヴェーダーンタを学ぶことを志す世界中から来た生徒達に、

伝統的方法で(パーニニ)サンスクリットを教えていますが、

「代々続くヴェーダーンタの先生達の教えを受け取るために、

サンスクリットと勉強しているのですよ。

自分で勝手に読み進めるために勉強しているのではありません。」

と口をすっぱくして教えています。

先生の助け無しに文法の知識だけで文献を読んでみると、

トンチンカンな意味しか出てこない、そんな仕掛けがいっぱいあるのを、

実際に例を挙げて、生徒達に見せています。

先生について勉強しない人には、

ヴェーダはその本当の意味を見せないように出来ているのです。

大学教授達がウパニシャッドやギーターに関して研究して書いた文献、

さらにそれを元にして書かれたであろう文献が世間に出回っている文献の大多数を占めますが、

トンチンカンな解釈ばかりです。

こうして多くの誠実な生徒達が、間違った解釈に連れて行かれているのです。

バガヴァッド・ギーターの正しい理解の助けになれば幸いです。

「कृपा [kṛpā] - クリパー」の意味と、その育て方

ちなみに、「कृपा [kṛpā] - クリパー」という言葉の意味である、

「思いやり」「やさしさ」「深い共感」「愛情」というものは、

自然に出てくるもの、と思われがちです。

誰にだって、このような心のあり方を持っています。

スピリチュアリティー、もしくはもっと簡単に、人間として成長すること、

実用的に言うと、メンタルが強く、大きい人になる、というのは全て、

これらの心の在り方を、意識して培い、育てていく事です。

「思いやり」「やさしさ」「深い共感」「愛情」の深い人間へと成長する方法は?

答えは簡単。

今の自分があたかも、ものすごく深い「思いやり」「やさしさ」「深い共感」「愛情」を

持っているかのように振舞う事です。

例え内面がギクシャクしていたとしても、すぐにそれが自分の自然な振る舞いとなります。

逆に、意識して育てない限り、人間と言うものは、なかなか勝手には育ちません。

この事実が、自分に対しても、他人に対してもしっかり当てはまる事も、

よく覚えておかなければならない事です。

<< 前回の言葉 32. कूपः [kūpaḥ] - クーパ <<

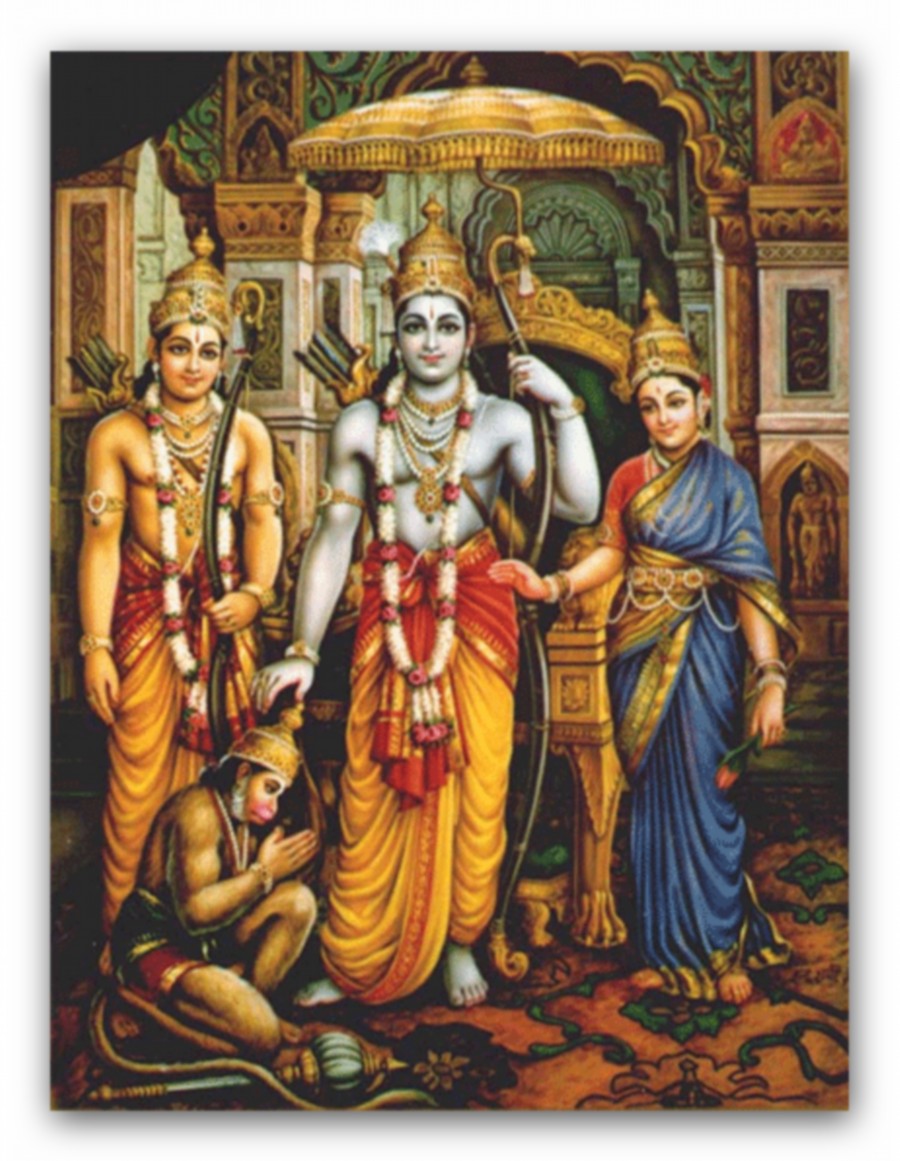

ヴィシュヌ・アヴァターラのラーマ王、そして

初級サンスクリット語学習法の歴史にも触れます。

>> 次回の言葉 34.कृष्णः [kṛṣṇaḥ] - クリシュナ >>

クリシュナの名前の意味を説明します。