कृष्णः

[kṛṣṇaḥ]

masculine - クリシュナ

インド関係のことを少しでも知っている人なら

誰でも知っているだろう、ということで、

クリシュナ、といきなり固有名詞を訳にいれました。

孔雀の羽をつけて、

笛を持って、

いつも微笑んでいて、

青黒い肌をした、

牛飼いのハンサムボーイ、

という容姿が伝統で私達に与えられています。

このような容姿や形のことを、伝統的には「ウパーサナ・ムールティ」と呼びます。

私達の心は、色、形状、音などの「フォーム」とやりとりするように出来ています。

色や形が無い、抽象的で、形而上のアイディアであっても、

私達の経験や考えの全ては、最終的には、脳波の形です。

なぜ、ウパーサナ・ムールティが伝統の中で教えられているのでしょうか?

神様とは?全知全能とは?私達は何処から来た?

何のために生きている?死んだらどうなる?

この世の意味は?

といった人間として基本的な探求をする時に、

その人の心を、こういった容姿や形のものに持って行くと、

水先案内人のように、スムーズに答えに導いてくれますよ。

と伝統が教えているのです。

バガヴァッド・ギーターの冒頭の詩で、

रणनदी पाण्डवैः सोत्तीर्णा, कैवर्तकः केशवः ॥

’このマハーバーラタ戦争という、とても超え難い川を、

パーンダヴァ達は越す事が出来た。

なぜなら、ケーシャヴァ(クリシュナ)が水先案内人をしていたから。”

とあります。

クリシュナを味方につけるということは、

グレース(幸運)という、全ての成功に必要な要素の存在を認めて、

グレースを手に入れるために、ちゃんと手を打っている、と言う事です。

さらに、バガヴァッド・ギーターの中でクリシュナが教えを説きます。

先生を水先案内人として置く、ということは、

先生の教える智慧に、自分の思考とその基準を沿わせる、ということです。

道に迷ったら、出口を知っている人に道を聞くのと同じ事です。

クリシュナって誰?と聞くと、すぐに返ってくる答えが、

「ヴィシュヌ神の化身」「ヴィシュヌ・アヴァターラ」

ですが、それを聞いて何を分れと言うのでしょうか?

ヴィシュヌって誰?

神様に決まってるじゃん!

って、当たり前のように言ってるけど、

神様って誰よ?化身って一体何?

全知全能の本当の意味が理解出来たら、

見るもの全ては全知全能の神の表れです。

しかし、そんなことを言われても、

「スケールが大きすぎて、把握できない。。」

というのが、人間の頭脳です。

それゆえに、理解につながるための第一段階として、

人間の頭脳で把握できる、「形」が伝統の中で提唱されているのです。

それが、ヴィシュヌであり、クリシュナであり、シヴァであり、ドゥルガーであり、、、

と人間の好みの数だけ、神様の形も用意されているのです。

ではでは、本題のクリシュナの意味を見てみましょう。

कृष्णः [kṛṣṇaḥ] は、कृष् [kṛṣ] という動詞の原形から派生しています。

कृष् [kṛṣ] とは、「存在する」という意味です。

ण [ṇa] は、「幸福」を表しています。

伝統で語り継がれているクリシュナの容姿は、常に幸福を表しています。

笛を吹いたり、ダンスをしたり、周りの人達を皆幸せにしたり。。。

しかし、「存在する」を「幸福」とがどう繋がって、クリシュナになるのか?

आकृष् [ākṛṣ] という動詞の原形は「魅了する、心を引き付ける」という意味です。

人は誰でも、心が惹きつけられるものに幸せを見出します。

しかし、どんな幸せも長く続きません。

この宇宙の中にあるもの全ては、常に変わり続けているからです。

変化し続けているものは、それが「在る」といった瞬間に、既に変化しています。

私達の心も体も、物理的、心理的、様々なレベルで、変化し続けています。

そういったものを「絶対的な存在」と呼ぶ事は出来ません。

しかし、「じゃあ、無い」とも言えません。

私はここにいるし、つま先を机の角にぶつければ痛い。

つま先は在るし、机も在る。

姑に何か言われたらムカつく、ってことは、姑はいるし、ムカつく心も在る。

時間とともに生まれては無くなるものばかりだけど、ある、と言える。

その「在る」が、कृष् [kṛṣ] の意味である、「存在する」です。

そして、それが「幸福」のण [ṇa] なのです。

なぜ?

今までの人生の中で、来ては去っていった、沢山の幸せな時間を思い出してください。

私を幸せにしてくれた状況は、常に変化し続けている、宇宙の中の出来事でした。

その中で、常に、一定して在ったもの、、、

それは、「私」でした。

「存在」と「幸せ」のつながりが見えましたか?

そして、それが、私達が常に追いかけ続けているもの、心を惹きつけているものなのです。

これが、上で言われている「ウパーサナ・ムールティ」のことです。

<< 前回の言葉 33.クリパー(कृपा [kṛpā])<<

マハーバーラタの戦い、アルジュナの心理、

バガヴァッド・ギーターの背景などを説明します。

>> 次回の言葉 35.ケーシャヴァ(केशवः [keśavaḥ])>>

クリシュナの別名、ケーシャヴァについてサンスクリット語文法を交えて説明します。

[kṛṣṇaḥ]

masculine - クリシュナ

インド関係のことを少しでも知っている人なら

誰でも知っているだろう、ということで、

クリシュナ、といきなり固有名詞を訳にいれました。

孔雀の羽をつけて、

笛を持って、

いつも微笑んでいて、

青黒い肌をした、

牛飼いのハンサムボーイ、

という容姿が伝統で私達に与えられています。

このような容姿や形のことを、伝統的には「ウパーサナ・ムールティ」と呼びます。

私達の心は、色、形状、音などの「フォーム」とやりとりするように出来ています。

色や形が無い、抽象的で、形而上のアイディアであっても、

私達の経験や考えの全ては、最終的には、脳波の形です。

なぜ、ウパーサナ・ムールティが伝統の中で教えられているのでしょうか?

なぜ、このような容姿が伝統で教えられているのか?

神様とは?全知全能とは?私達は何処から来た?

何のために生きている?死んだらどうなる?

この世の意味は?

といった人間として基本的な探求をする時に、

その人の心を、こういった容姿や形のものに持って行くと、

水先案内人のように、スムーズに答えに導いてくれますよ。

と伝統が教えているのです。

バガヴァッド・ギーターの冒頭の詩で、

रणनदी पाण्डवैः सोत्तीर्णा, कैवर्तकः केशवः ॥

’このマハーバーラタ戦争という、とても超え難い川を、

パーンダヴァ達は越す事が出来た。

なぜなら、ケーシャヴァ(クリシュナ)が水先案内人をしていたから。”

とあります。

クリシュナを味方につけるということは、

グレース(幸運)という、全ての成功に必要な要素の存在を認めて、

グレースを手に入れるために、ちゃんと手を打っている、と言う事です。

さらに、バガヴァッド・ギーターの中でクリシュナが教えを説きます。

先生を水先案内人として置く、ということは、

先生の教える智慧に、自分の思考とその基準を沿わせる、ということです。

道に迷ったら、出口を知っている人に道を聞くのと同じ事です。

ヴィシュヌ神の化身(アヴァターラ)とは?

「ヴィシュヌ神の化身」「ヴィシュヌ・アヴァターラ」

ですが、それを聞いて何を分れと言うのでしょうか?

ヴィシュヌって誰?

神様に決まってるじゃん!

って、当たり前のように言ってるけど、

神様って誰よ?化身って一体何?

「神」の定義を試みてみましょう

宗教を持っている人も、持っていない人も、

「神様が、、」とか、「神様はいるの?」とか、「神様なんかいない!」とかも、

あたかも既に、神様が誰か知っているのが前提になっています。

それって、とっても変ですね。人間って面白いものです。

それって、とっても変ですね。人間って面白いものです。

信仰の厚い人でさえも、「神様って何???」ってちゃんと真面目に考えている人は、

この世に殆どいないように見受けられます。

一般的に定義されている、神様とは、、、

「信仰の対象」― 信じないと存在出来無い神様なんて、頼りになるのでしょうか?

「人知を超えた存在」― 要するに、解からない、知らないってことでしょ?

そんな掴みどころのない神様に、世界の人口の殆どが、

すがりついたり、人生を捧げたりしている事自体が、摩訶不思議に他なりません。

今までの手垢のついた「神」の曖昧な定義は横において、

今から、一からきちんと定義しなおしてみましょう。

まず大前提として、「神」とは、信じる対象ではなく、理解されるべき対象である。

ということです。

全世界の大多数は、「神」と言ったとたんに、知能がOFFになっています。

大事な事は、知能をONにして、ちゃんと正面に向かって、考えるべきです。

「全知全能」というのが、神様によくついてくる形容詞ですね。

全知 = 全部知ってる。

私が今何を考えているとか、どんな状況に置かれているとか、

いちいち報告しないと知らなかったり、報告しても気づいてくれなかったりするのは神様じゃない。

私の考えも、自然環境の在り方も、宇宙の動きも、全て、

脳神経学、生物学、物理学、素粒子物理学、、、などの知識の表れです。

その知識の全て = 全知

が、「全知」という言葉の本当の意味です。

これは、信じる必要性の全くない、理解出来ることです。

そして、理解されるべき事です。

全能 = 全ての能力

先ほど見た、「全ての知識」が、私の考えや体や、飼い猫や、お隣さんや、

政治情勢や、環境問題も含む、全ての「宇宙」として現れるために必要な能力のことです。

これも、信じるとか信じないとかいった議論ではないですね。

「全知全能」とは、理解し、認識するべき対象なのです。

全知全能の本当の意味が理解出来たら、

見るもの全ては全知全能の神の表れです。

しかし、そんなことを言われても、

「スケールが大きすぎて、把握できない。。」

というのが、人間の頭脳です。

それゆえに、理解につながるための第一段階として、

人間の頭脳で把握できる、「形」が伝統の中で提唱されているのです。

それが、ヴィシュヌであり、クリシュナであり、シヴァであり、ドゥルガーであり、、、

と人間の好みの数だけ、神様の形も用意されているのです。

「アヴァターラ」とは?

この前の、「ケーシャヴァ」の回で説明しています。

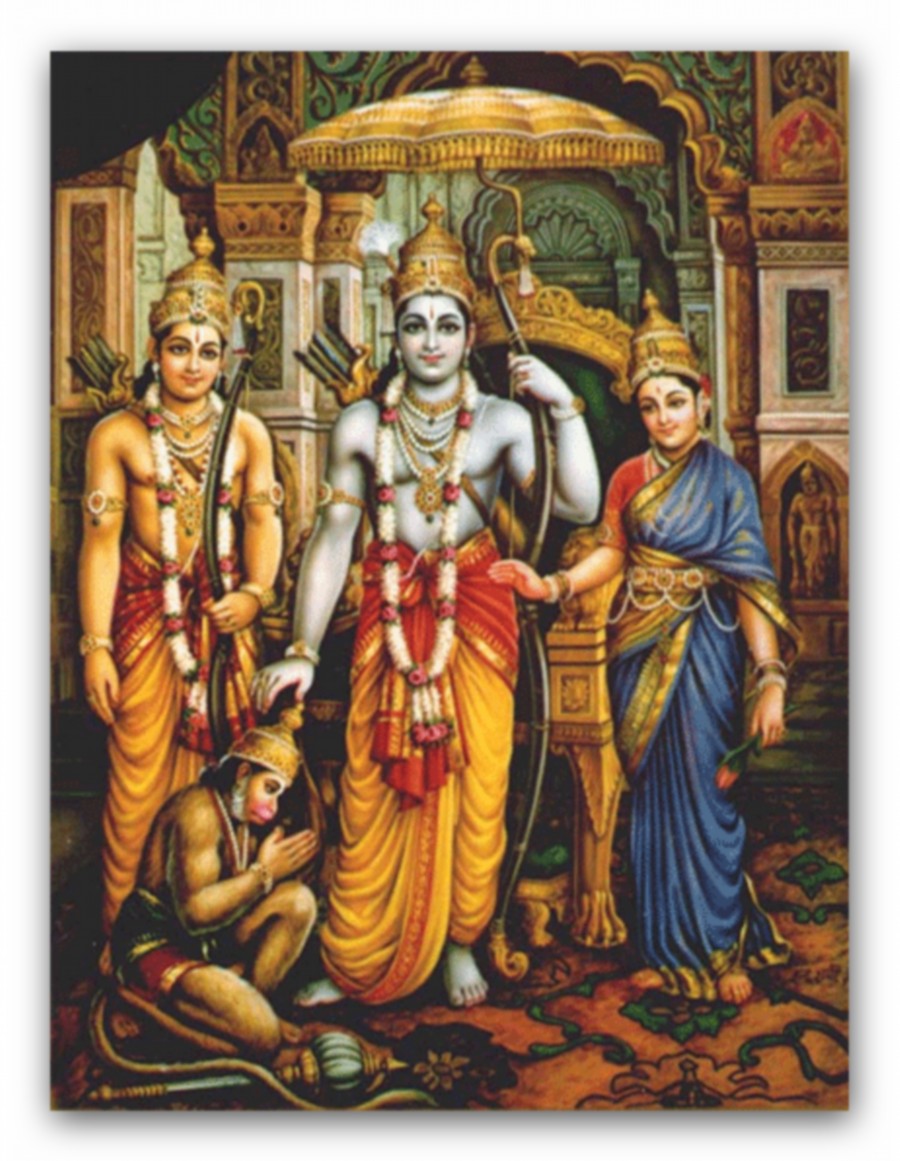

ヴィシュヌのアヴァターラとして良く知られているのがラーマとクリシュナ、

そして、仏教の開祖であるゴータマ・ブッダもヴィシュヌのアヴァターラとして数えられています。

そして、仏教の開祖であるゴータマ・ブッダもヴィシュヌのアヴァターラとして数えられています。

|

| コーダンダという名の彼しか扱えない大きな弓を持って、 直立しているのが、ラーマの姿勢。 ダルマ=正義を表している。 |

| いっぽう、クリシュナは笛を持って、 体をくねらせているのがいつものポーズ。 アーナンダ=幸せを表している。 |

ラーマが象徴するダルマ(正義、宇宙の秩序との調和)があって、

初めて、クリシュナの象徴するアーナンダが可能なのです。

ではでは、本題のクリシュナの意味を見てみましょう。

クリシュナの意味

1.永遠の幸福

कृष्णः [kṛṣṇaḥ] は、कृष् [kṛṣ] という動詞の原形から派生しています。

कृष् [kṛṣ] とは、「存在する」という意味です。

ण [ṇa] は、「幸福」を表しています。

伝統で語り継がれているクリシュナの容姿は、常に幸福を表しています。

笛を吹いたり、ダンスをしたり、周りの人達を皆幸せにしたり。。。

しかし、「存在する」を「幸福」とがどう繋がって、クリシュナになるのか?

आकृष् [ākṛṣ] という動詞の原形は「魅了する、心を引き付ける」という意味です。

人は誰でも、心が惹きつけられるものに幸せを見出します。

しかし、どんな幸せも長く続きません。

この宇宙の中にあるもの全ては、常に変わり続けているからです。

変化し続けているものは、それが「在る」といった瞬間に、既に変化しています。

私達の心も体も、物理的、心理的、様々なレベルで、変化し続けています。

そういったものを「絶対的な存在」と呼ぶ事は出来ません。

しかし、「じゃあ、無い」とも言えません。

私はここにいるし、つま先を机の角にぶつければ痛い。

つま先は在るし、机も在る。

姑に何か言われたらムカつく、ってことは、姑はいるし、ムカつく心も在る。

時間とともに生まれては無くなるものばかりだけど、ある、と言える。

その「在る」が、कृष् [kṛṣ] の意味である、「存在する」です。

そして、それが「幸福」のण [ṇa] なのです。

なぜ?

今までの人生の中で、来ては去っていった、沢山の幸せな時間を思い出してください。

私を幸せにしてくれた状況は、常に変化し続けている、宇宙の中の出来事でした。

その中で、常に、一定して在ったもの、、、

それは、「私」でした。

「存在」と「幸せ」のつながりが見えましたか?

そして、それが、私達が常に追いかけ続けているもの、心を惹きつけているものなのです。

2.青黒い色をした者

これが、上で言われている「ウパーサナ・ムールティ」のことです。

<< 前回の言葉 33.クリパー(कृपा [kṛpā])<<

マハーバーラタの戦い、アルジュナの心理、

バガヴァッド・ギーターの背景などを説明します。

>> 次回の言葉 35.ケーシャヴァ(केशवः [keśavaḥ])>>

クリシュナの別名、ケーシャヴァについてサンスクリット語文法を交えて説明します。